Historia del Flamenco

El flamenco es un género musical español que se desarrolló en Andalucía, especialmente en las zonas de Cádiz y sus puertos, Jerez, Sevilla y los pueblos de su provincia como Lebrija y Utrera, Huelva, Granada y Córdoba así como en algunas áreas de la Región de Murcia y Extremadura.

Sus principales facetas son el cante, el toque, y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. Tal y como lo conocemos hoy en día, el flamenco data del siglo XVIII, y existe controversia sobre su origen, ya que aunque existen distintas opiniones y vertientes, ninguna de ellas ha podido ser comprobada de forma histórica. Aunque el diccionario de la RAE lo asocia a la cultura popular andaluza y a la notable presencia del pueblo gitano en aquella, es más que perceptible la fusión de las distintas culturas que coincidieron en la Andalucía de la época. Aunque sí es cierto que los gitanos llegaron a España en el s. XV y a pesar de restricciones vitales y antigitanismo lograron asentarse en Andalucía alrededor del s. XVI–XVII, cuando inició el flamenco. Seguramente el bagaje cultural que el pueblo gitano arrastró desde su peregrinaje de la India fue a converger con los sonidos autóctonos andaluces, dando lugar al flamenco.

De todas las hipótesis sobre su origen, la tesis más extendida es la que expone el origen diverso desde los romances cantados castellanos hasta la música de los moriscos o la sefardí. El mestizaje cultural que por entonces se dio en Andalucía (oriundos, musulmanes, castellanos) propició su creación. De hecho, ya existía en la región de Andalucía su germen mucho antes de que los gitanos llegaran, teniendo también en cuenta que había gitanos en otras regiones de España y de Europa, pero el flamenco fue únicamente cultivado por los que se encontraban en Andalucía.

En noviembre de 2010 la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a iniciativa de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Además es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la Región de Murcia establecido por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Su popularidad en Hispanoamérica ha sido tal que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Venezuela, y Puerto Rico han surgido diversas agrupaciones y academias.

Su gran difusión y estudio en Chile ha permitido incluso la aparición de conocidas figuras nacionales, como los guitarristas Carlos Ledermann y Carlos Pacheco Torres, el cual imparte una cátedra de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

En Japón es tan popular que se dice que en ese país hay más academias de flamenco que en España.

En 1958 se funda en Jerez de la Frontera la primera Cátedra de Flamencología, siendo la más antigua institución académica creada en Andalucía para el estudio, la investigación, conservación, promoción y defensa del Arte Flamenco.

Etimologías del término flamenco

Por ser una manifestación cultural marginal, las aproximaciones eruditas al flamenco se produjeron tarde y mal. Los primeros escritores que manifestaron interés por él lo hicieron bien entrado el siglo XIX, de modo que empezaron a describir un fenómeno que no conocían bien, que se hallaba en un proceso de conformación bastante avanzado y cuyos máximos intérpretes y conocedores eran frecuentemente gente iletrada, cuyos conocimientos les habían llegado por vía oral.

Esta dificultad para aproximarse desde un punto de vista científico a todo lo relacionado con el flamenco se manifiesta desde su propia denominación, pues la palabra flamenco no aparece en la historiografía hasta mediados del siglo XIX, de modo que para su explicación etimológica se han planteado todo tipo de hipótesis, la mayoría con importantes objeciones argumentales. Veamos algunas de las más aceptadas.

- Flamenco podría derivar del manierismo propio de los intérpretes y su parecido con las Phoenicopterus|aves zancudas del mismo nombre. Parece una explicación más poética que científica.

- Podría ser una corrupción fonética de la expresión hispanoárabe fellah mengu, literalmente: «campesino sin tierra», lo que reforzaría su origen morisco. Es una teoría expuesta por primera vez por Blas Infante, y que no se apoya en ninguna base documental.

- A los inmigrantes procedentes del centro-norte de Europa se les llamaba genéricamente flamencos (de Flandes), por lo que a los primeros gitanos se les pudo haber denominado así, y por extensión a la música que portaban. Sin embargo entre la llegada de los gitanos y la primera mención de la palabra flamenco en la historiografía median cuatro siglos, y son muchos los palos flamencos que han carecido de intérpretes gitanos de relevancia.

- También se ha explicado la etimología de flamenco a partir de la ardorosa (flameante) ejecución de sus intérpretes, pero una denominación así difícilmente puede ser exclusiva de un solo género musical.

- Circula la leyenda, no exenta de cierta verosimilitud, de que el origen estuvo en los bailes que se organizaron para dar la bienvenida a Carlos I de España, originario de Flandes, en los que se jaleaba con el grito de ¡báilale al flamenco!

- Durante el siglo XVIII el asistente Olavide pretendió combatir el bandolerismo instaurando colonias de católicos alemanes y flamencos (tenidos por disciplinados y laboriosos) en el Alto Guadalquivir. El fracaso de adaptación de muchos de ellos engrosó las filas de las bandas de asaltadores en los que los gitanos ya eran numerosos, pudiéndose producir una confusión entre el término flamenco (que a la vez designaba también de manera jergal a la navaja) y las gentes marginales. Dicha confusión es registrada por George Borrow en su viaje por España.

Estando así las cosas, lo único que se puede admitir sobre la palabra flamenco es que es de origen desconocido y relativamente reciente (unos ciento cincuenta años) y que denomina a toda una cultura marginal que se desarrolla en la Andalucía del siglo XIX, y que no es exclusivamente folclórico-andaluza, ni exclusivamente gitana.

Prehistoria del flamenco

Debido a la mencionada dificultad para su estudio científico, muchos de los estilos que han influido en el flamenco se pierden en la noche de los tiempos. Se pueden considerar prehistóricas a todas aquellas fases de gestación y evolución, bien del propio flamenco, bien de los géneros musicales o líricos en los que encuentra ascendencia, anteriores al siglo XVIII, cuando se tienen las primeras noticias relativas a intérpretes profesionales.

Es en esta etapa prehistórica donde se localizan los principales substratos y adstratos, que no se pueden denominar en modo alguno flamencos, pero que pueden haber contribuido en mínima, menor o mayor medida a su conformación.

El substrato prerromano

Algunos autores latinos ya mencionan que en las fiestas romanas intervenían danzarinas gaditanas (puellae gaditanae) que ejecutaban unos bailes rítmicos, sensuales y paroxísticos ayudadas de una especie de crótalos supuestamente similares a los palillos o castañuelas modernas.

El substrato hispanorromano

En Al-Andalus, se acuñó la expresión zamra (de la que derivaría la palabra zambra), para definir aquellos bailes de mozárabes cuyos orígenes se situaban, según los autores musulmanes, en la época pagana. En la descripción de estas zamras, dichos autores hacen hincapié en el ambiente festivo que las rodeaba, donde se bebía vino y se cantaban coplas romances.

El substrato paleocristiano

En la Bética de los siglos II al VIII, se extiende y fortalece el cristianismo (entonces muy impregnado de la culturas griega y judía) sobre un fondo cultural latino muy rico. Posteriormente, a consecuencia de la invasión musulmana, Andalucía se queda desconectada de las grandes reformas musicales de occidente propugnadas por Gregorio Magno, de modo que en el solar hispano sobrevive el rito mozárabe, con modos musicales propios y diferenciados de los del resto de la Europa cristiana.

El substrato andalusí

El substrato andalusí opera en el flamenco a varios niveles. Por un lado, en los tonos y melos del flamenco se detectan afinidades con las músicas del mediterráneo oriental que tuvieron implantación oficial en al-Ándalus a consecuencia de la reforma musical de Ziryab.

El substrato castellano

En el siglo XIX los primeros folcloristas descubrieron que los gitanos que se dedicaban profesionalmente al cante flamenco aún conservaban y ejecutaban musicalmente largas versiones de estos romances que eran anteriores a su llegada a España, totalmente ajenos a su cultura y que habían recibido por transmisión oral o impresos en pliegos de cordel. Asimismo, muchas de las cuartetas de esos romances fueron desgajadas, modificadas y reformuladas, para ser convertidas en las primitivas coplas de las que se tiene noticia, aprovechando por lo general la base rítmica y métrica para sobreponerle una temática propia que ha acabado por convertirse en todo un subgénero lírico insistentemente recopilado por autores como Fernán Caballero, Demófilo, Schuchardt y otros. Junto al romance, otros géneros musicales como la seguidilla y el fandango, también presentes en otras regiones de España, han influido notablemente en algunos palos flamencos.

El substrato judío

Cabría hablar en realidad de un doble substrato. Uno, antiguo, que operaría sobre la liturgia cristiana primitiva y vinculado al mundo cultural greco-latino del Mediterráneo oriental y que se sostendría a lo largo del tiempo gracias a la persistencia de judíos y mozárabes durante la época del emirato, el califato y las taifas. Algunos flamencólogos atribuyen a esta ascendencia los melos de las tonás primitivas. El otro substrato sería medieval, relacionado con judíos castellanizados, y que se apoya en algunas similitudes musicales de algunos palos flamencos con la música de las comunidades sefardíes de Turquía y los Balcanes y en el contenido más o menos críptico de algunas letras flamencas, especialmente peteneras y saetas.

El substrato morisco

Algunos de los palos de los que se tiene más antigua noticia se les atribuye un origen geográfico vinculado a las sierras occidentales de la Alta Andalucía, una de las comarcas de mayor impronta morisca, donde también han sobrevivido el fósil musical de los verdiales, emparentados con el flamenco.

El substrato gitano

Su condición de pueblo nómada y errante determinó, por un lado, que sirviesen de correa de transmisión entre el mundo marginal morisco y la cultura urbana, y por otro, que muchos de ellos se dedicasen al cante y el baile andaluz para su sostenimiento económico, de modo que con el tiempo acabaron convirtiéndose en los principales profesionales del arte flamenco, especialmente desde finales del siglo XVIII, produciéndose desde entonces una separación entre el cantaor aficionado y el profesional. Sin embargo, la nula vinculación musical de la música flamenca con otras músicas producidas por gitanos en otros lugares de Europa, descarta que fueran ellos sus principales gestadores, si bien se les suele atribuir como propios algunos palos como la mariana, la alboreá o los de compás binario.

El substrato africano

Está muy poco estudiada la posible influencia musical que la población negra, pudo tener sobre la música andaluza, a pesar de su documentada presencia desde el siglo XVI al XVIII en Andalucía y, precisamente en el área en que se gesta el flamenco (Triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva). Algunos estudiosos de la música africana han encontrado líneas claras de relación entre algunos palos flamencos y la música de África Occidental, sobre todo de la música Yoruba.

La influencia americana

Dos de las principales cunas del arte flamenco, Sevilla y Cádiz, tuvieron durante tres siglos el monopolio del comercio con América lo que motivó una doble corriente cultural de ida y vuelta que abarca desde lo gastronómico a lo arquitectónico, y que incluye también al flamenco y a sus cantes llamados de ida y vuelta, esto es, cantes andaluces que viajaron con los primeros pobladores a las Américas, que sufrieron la influencia indígena y se desarrollaron por separado, y que retornaron con la pérdida de las colonias, refundiéndose en nuevos palos flamencos.

La influencia aragonesa

Durante la Guerra de la Independencia, Cádiz se convirtió en la capital de la España resistente, de modo que las cantiñas gaditanas sufrieron la influencia de la jotas patrióticas algunas de cuyas letras y el aire de su ejecución impregnó a las alegrías.

Protohistoria del flamenco

La protohistoria del flamenco es la etapa que abarca desde las primeras noticias sobre el flamenco hasta las primeras grabaciones sonoras. En esta fase, que abarca desde mediados-finales del XVIII a finales del XIX, el género se presenta como un producto si no acabado muy parecido al de los registros sonoros. Al comienzo de este período, el grupo de cantes que después se llamarían flamencos aun permanecen desgajados y aislados unos de otros, con una fuerte segmentación comarcal y, en ocasiones, étnica.

Silverio Franconetti abre el primer café cantante

A pesar de no haberse conservado ningún registro sonoro cierto, se suele considerar a Silverio Franconetti uno de los cantaores más completos que han existido. Él, que no era de etnia gitana, aprendió de éstos todos aquellos cantes que permanecían ocultos para el público gaché, y decidió dedicarse al cante por consejo del mejor cantaor de su época, el Fillo. Tras un paréntesis en Uruguay, retomó su carrera en 1864 y en 1881 abre en Sevilla el primer café cantante.

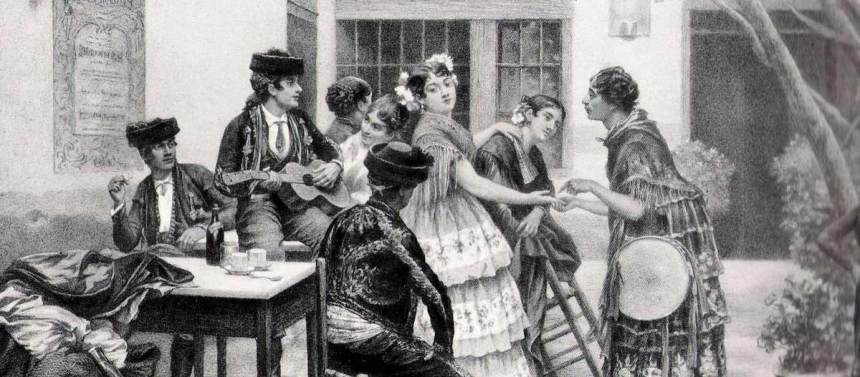

Café cantante, en Sevilla hacia 1888. Fotografía de Emilio Beauchy.

El café cantante era un local nocturno donde los espectadores podían beber copas a la vez que disfrutaban de los espectáculos musicales. Como es de suponer, en estos locales se producían frecuentemente desmanes de todo tipo, lo que motivó un gran rechazo entre el común de la población que vivió de espaldas al momento más decisivo del desarrollo del arte flamenco, y que a la postre dificultó el acercamiento de las clases intelectuales a este fenómeno cultural.

La evolución de los palos

En el transcurso del siglo XIX todos esos ingredientes, que a la postre conformarían el flamenco, se están fusionando y recreando hasta el punto de que siendo la mayor parte de sus coplas de origen campesino estas adquirirán su carácter flamenco ya en la ciudad: todas las cunas del flamenco son ciudades o agrovillas de marcado peso específico en las comarcas del Bajo Guadalquivir.

Por otra parte la mayor dedicación de los gitanos a la ejecución de los cantes trae como consecuencia un estilo propio que los alejarán cada vez más de las tonadas populares, fenómeno que se acentuará aún más con el surgimiento de los cantaores profesionales.

Está muy extendida la idea de que el flamenco es el folclore de Andalucía, pero eso no es así. En la Andalucía pre-flamenca las músicas folclóricas estaban fraccionadas a nivel comarcal: seguidillas y sevillanas en el Alto y Bajo Guadalquivir, fandangos en el extremo occidental, fandangos abandolados en la Alta Andalucía y la campiña cordobesa, verdiales en los Montes de Málaga, trovos y músicas alpujarreñas para las tierras altas de Granada y Almería… El flamenco bebe de muchas de esas fuentes pero dando un resultado final tan estilizado y complejo que el andaluz medio, aún teniéndose como bien dotado para la música, sería incapaz de acometer. De hecho, en ningún momento de su larga trayectoria histórica, el flamenco ha pasado de ser una música relativamente minoritaria, con mayor o menor difusión, pero siempre superada por los folclores locales o comarcales.

Atendiendo a la métrica de las coplas se pueden dividir en tres grandes grupos:

- Herederas del romance: Coplas de tres o cuatro versos de ocho sílabas, con rima preferentemente asonantada en los versos pares.

- Herederas de la seguidilla: Coplas de tres o cuatro versos alternos de cinco y siete sílabas, con rima en los versos cortos.

- Herederas del fandango: Coplas de cinco versos (que a la hora de la ejecución se repite uno de ellos) de siete u ocho silabas, rimando las pares y las impares por separado.

Historia del flamenco

Se considera la historia del flamenco a todos aquellos aconteceres que se producen a la luz del registro sonoro, ya sea en cilindros de cera, metálicos, discos de pizarra o cualesquiera otros soportes audiovisuales. En esta fase se sobrepone, por encima de las referencias y las especulaciones, la certeza de las grabaciones más antiguas, la voz de sus mismos protagonistas. Asimismo las referencias en prensa u otros medios escritos son más fácilmente interpretables debido a que el flamenco es ya un fenómeno conocido, y extendido e inequívoco.

La Generación del 98 y el Antiflamenquismo

El último tercio del siglo XIX supone una etapa convulsa para la política española: estallidos revolucionarios, guerras civiles, golpes militares, etc. Estas tensiones se traducen en una debilidad exterior que culminará en la pérdida de las colonias en 1898. Estos hechos hacen reflexionar a la intelectualidad de la época que ve cómo España pierde su estatus de potencia política a la par que se va atrasando frente a los avances industriales del norte de Europa.

Entre el ramillete de explicaciones exhibidos por estos intelectuales de la Generación del 98 se halla el «Flamenquismo», especie de cajón de sastre conceptual donde caben las costumbres gitanas, el cante flamenco, la afición a los toros y otros elementos de la cultura popular andaluza, que es vilipendiada en la misma época en que los intelectuales gallegos o catalanes intentan desde arriba un renacimiento cultural regionalista.

Todos los miembros de dicha Generación fueron por tanto «Antiflamenquistas», a excepción de los hermanos Machado que por ser sevillanos y a la par hijos de el famoso folclorista «Demófilo» tenían una visión más compleja del asunto. El paladín de dicho movimiento fue el escritor madrileño Eugenio Noel, quien en su juventud fue un casticista militante. Noel, que era gran admirador de la cultura popular, atribuyó a la extensión del Flamenco y la Tauromaquia el origen de los males de la patria, en contraposición a los modernos estados europeos donde la ausencia de estas manifestaciones culturales parecían traducirse en un mayor desarrollo económico y social. Estas consideraciones hicieron que se estableciera durante décadas una grieta insalvable entre el Flamenco y la intelectualidad, sólo rota por el decisivo empuje de la Generación del 27, cuyos miembros más eminentes eran andaluces y por tanto conocedores de primera mano del fenómeno.

La refutación del Antiflamenquismo vino dada por dos frentes. En lo intelectual por el prestigio de artistas de talla internacional como García Lorca, Picasso o Hemingway, así como por los abundantes estudios antropológicos y musicológicos editados a partir de los años 50 del siglo XX. En lo histórico por la constatación evidente de que los momentos de mayor esplendor del Flamenco y la Tauromaquia coincidieron casi siempre con años de desarrollo económico en España: década de 1920, década de 1960, década de 1980.

El Neoclasicismo Mairenista

Durante los primeros años de franquismo se miró con recelo al mundo del Flamenco; las autoridades no tenían muy claro si esa manifestación cultural podría derivar en una conciencia nacionalista. Con el tiempo se adoptó una actitud sincrética por la cual a la copla andaluza (género surgido a partir de la estilización y desarrollo de los cantes binarios) se la acabó denominando copla española, y acabó por imponerse como género musical dominante en todo el resto del país.

Libre de sospechas conspirativas el mundo intelectual se abrió a la consideración del Flamenco como materia de estudio científico; el primer y más decisivo paso en dicha dirección lo dio un intelectual argentino Anselmo González Climent, que se empleó a fondo en escrutar archivos, consultar fuentes y ordenar conceptos. El fruto de ese esfuerzo sería el ensayo «Flamencología», cuya primera edición vio la luz en 1955.

Decir que «Flamencología» está en la base de todo estudio posterior sobre el Flamenco no es exagerar en modo alguno, pero si hay una obra donde esa incidencia se hace especialmente acusada es en «Mundo y Formas del Cante Flamenco», escrito al alimón entre el poeta cordobés Ricardo Molina (miembro del grupo Cántico) y el cantaor sevillano Antonio Mairena.

Despojada del lenguaje tecnicista la obra explora la historia y la conformación del cante y describe la total variedad de palos y estilos, resultando una obra de indiscutible valor referencial a la par que polémica. Ésta viene dada por la defensa a ultranza que los autores hacen de lo que después se llamó la «tesis gitanista», en la que se establece que el Flamenco es obra exclusiva de los gitanos y que lo habrían mantenido en la intimidad hasta la eclosión del profesionalismo. Asimismo se diferenciaba entre cante grande (aquel de más inequívocas raíces gitanas) y cante chico (aflamencamiento formal de tonadas folclóricas y coloniales). En base a estos preceptos se organizó el Concurso Nacional de Cante Jondo de Córdoba.

Con todas sus controversias el Neojondismo supuso un potente empuje en el proceso de dignificación del Flamenco, que poco a poco se fue desplazando de los grandes auditorios a los tablaos más selectos, del cine comercial al documental, de las verbenas a las cátedras.

Los inicios de la Fusión

Durante dos décadas se tuvieron por incuestionables los postulados mairenistas, reforzados sobre el escenario por el que ha sido uno de los más largos cantaores de todos los tiempos. Sin embargo sus opiniones más controvertidas encontraron respuesta en otros autores que vinieron a elaborar la «tesis andalucista», por la cual el Flamenco habría sido un producto cultural genuinamente andaluz (pues se desarrollaba íntegramente en esta región y sus cantes básicos derivaban del folclore meridional) y en él los gitanos habrían contribuido en tanto que andaluces, poniendo de relevancia la excepcionalidad del Flamenco entre el conjunto de músicas de los gitanos de otras partes de España y Europa. En la unificación posterior de ambas tesis contrarias, la «andalucista» ha acabado por tener un mayor peso (en parte por no ser excluyente).

A pesar del gran peso del mairenismo toda una generación de cantaores se había criado escuchando y admirando los cantes de Pepe Marchena o Manolo Caracol, y que como el resto de la sociedad española comenzaba a permeabilizarse de los nuevos estilos musicales venidos desde Europa y EEUU.

Asimismo se respiraban en España nuevos aires de cambio social y cultural y todo ello se combinó en un período de revolución que se ha etiquetado (generalmente de manera vaga) como Fusión Flamenca. Uno de los personajes más decisivos en la conformación de éste fenómeno fue el representante de artistas Jesús Antonio Pulpón, quien instaría a colaborar al cantaor Agujetas con el grupo sevillano de rock Smash.

Pulpón consiguió reunir a la pareja más revolucionaria de la historia del Flamenco desde los tiempos de Antonio Chacón y Ramón Montoya. Se trataba del introvertido guitarrista algecireño Francisco Sánchez Gómez y del joven cantaor de San Fernando, José Monge Cruz.

La colaboración artística entre Paco de Lucía y Camarón de la Isla bajo la batuta de Pulpón supone uno de los momentos de mayor aceleración creativa en un arte que siempre se mantuvo en movimiento.

Que éste proceso estuviese protagonizado por un guitarrista de técnica prodigiosa y por un cantaor de largo repertorio y personalísima actitud significaría la ruptura definitiva del conservadurismo resucitado por el mairenismo. Con el tiempo ambos artistas se separaron y emprendieron carreras en solitario; el de la Isla para convertirse en el cantaor más mítico dentro y fuera de los escenarios, con legión de seguidores que impusieron una impronta que sólo recientemente ha empezado a remitir. El de Algeciras para reconfigurar todo el mundo musical del Flamenco, estableciendo nuevos cánones interpretativos, nuevos instrumentos (el cajón, la flauta travesera…), rompiendo barreras estilísticas y dotando de sentido a las experiencias de fusión posteriores.

Otros dos intérpretes destacados en este proceso de renovación formal del flamenco son Juan Peña El Lebrijano, que introdujo el maridaje del flamenco con el folclore norteafricano de origen andalusí, y Enrique Morente, que a lo largo de su dilatada carrera artística ha basculado desde el purismo de sus primeras grabaciones hasta el mestizaje con el rock.

Panorama actual

A lo largo de los años 80 surge una nueva generación de artistas que hacen avanzar la fusión un paso más. Estos nuevos músicos se encuentran frente a la doble raíz en una posición más equidistante que sus predecesores, pues si bien se crían en entornos flamencos ya han recibido la influencia de la primera generación, Camarón, Paco de Lucía, Morente, a lo que se añade un mayor interés en la música popular de los mass media que en aquellos años está renovando el panorama musical español.

Es en este contexto donde surgen intérpretes como Pata Negra (que fusionan flamenco con blues y rock), Ketama (que buscan inspiraciones afrocaribeñas) o Ray Heredia (creador de un universo musical propio donde el flamenco ocupa un lugar central).

Ya a finales de ésta década y durante toda la siguiente la fonográfica Nuevos Medios impulsa el lanzamiento de multitud de talentos musicales que bajo la etiqueta «Nuevo Flamenco» lo mismo agrupa a jóvenes intérpretes de flamenco orquestado que a músicos de rock, pop o música latina cuya única vinculación con el flamenco son sus orígenes familiares, su etnia gitana o el añadir melismas y garganteos en temas que, por lo demás, se salen de cualquier estructura flamenca previa.

De este modo se ha abusado de la etiqueta «Flamenco» con fines estrictamente comerciales; entre las bulerías con guitarra eléctrica de los primeros Pata Negra y las coplas cantadas por Diego el Cigala con el acompañamiento de Bebo Valdés media un largo camino donde en algún momento desaparece el último rastro (en compás, en métrica, en modos tonales, en palo…) de una voluntad flamenca.

El hecho de que muchos de estos intérpretes de esta nueva música sean reconocidos cantaores (José Mercé, el Cigala, El Lebrijano) permite etiquetar como flamenco todo lo que interpretan, aunque sean estilos musicales diferentes ortodoxamente concebidos.

Sí lo hacen, y además de manera notablemente fresca y desacomplejada, grupos como OFunkillo y Ojos de Brujo, que siguen la senda del genial Diego Carrasco en su búsqueda de estilos musicales nuevos en los que el compás flamenco sea el protagonista y donde no se renuncie por sistema a la estructura métrica de ciertos palos.

Por la vía de una mayor conservación de las esencias flamencas destacan cantaores como Arcángel, Miguel Poveda, Mayte Martín, Marina Heredia o Estrella Morente, que sin renunciar a los beneficios artísticos y económicos del crossover mantienen en sus interpretaciones un mayor peso de lo flamenco concebido en un sentido más clásico.

Esta nueva generación de cantaores supone un cambio social importante pues gracias al acceso casi ilimitado a las obras fonográficas de los máximos intérpretes se generan cantaores verdaderamente enciclopédicos sin ninguna vinculación familiar o geográfica con el mundo flamenco.

Palos de flamenco

Clasificación por compás de los palos de flamenco (según Faustino Núñez)

- 1. Palos de 12 tiempos:

- 1.1. Grupo de la soleá: Bulerías, Bulerías por soleá, Alegrías, Soleá por bulerías, Caña, Polo, Mirabrás, Caracoles, Cantiña, Bambera, Romera, Alboreá.

- 1.2. Grupo de la seguiriya: Bulerías, Bulerías por soleá, Alegrías, Soleá por bulerías.

- 1.3. Guajira y Petenera.

- 2. Palos binarios: Grupo de los tangos: Rumba, Garrotín, Colombiana, Milonga, Farruca, Taranta o Taranto, Tiento, Mariana.

- 3. Palos ternarios: Fandango de Huelva, Sevillana, Fandango malagueño, Seguidilla sevillana.

- 4. Polirrítmico: Tanguillo y zapateao.

- 5. Libres: Malagueña, Granaína, Media Granaína, Rondeña, cantes de las minas (Cartagenera y Taranta).

Clasificación alfabética de los palos de flamenco (más completa)

Alboreá | Alegrías | Bambera | Bulerías | Cabales | Campanilleros | Cantiña | Caña | Caracoles | Carcelera | Cartagenera | Colombiana | Corrido gitano | Debla | Fandango | Fandanguillo | Farruca | Galeras | Garrotín | Granaína | Guajira | Jabera | Jota Flamenca | Liviana | Malagueña | Mariana | Martinete | Media | Media Granaína | Milonga | Minera | Mirabrás | Nana | Petenera | Polo | Romance | Romera | Rondeña | Rumba | Saeta | Seguiriya o Siguiriya | Serrana | Sevillana | Soleá | Tango | Tanguillo | Taranta o Taranto | Tiento | Toná | Trillera | Verdiales | Vidalita | Zambra | Zorongo – Fuente EcuRed>>

Distinción entre flamenco y folclore andaluz

El estilo flamenco se fue configurando durante el siglo XIX, sobre el sustrato de la música y la danza tradicionales de Andalucía, cuyos orígenes son antiguos y diversos. Sin embargo, el flamenco no es el folclore de Andalucía (compuesto por seguidillas, sevillanas, fandangos, verdiales, trovos, el chacarrá, el vito…), sino un género artístico fundamentalmente escénico.

En ningún momento de su historia ha pasado el flamenco de ser una música interpretada por minorías, con mayor o menor difusión. El surgimiento de los cantaores profesionales y la transformación de los cantos populares por parte de los gitanos, hicieron que su estilo se alejara considerablemente de las tonadas tradicionales.

Aun así, el flamenco se considera un atractivo turístico de primer orden para Andalucía, tanto como espectáculo como arte para su estudio, incluso como doctorado, experto universitario o materia de diplomatura universitaria. También se entregan premios a la investigación en flamenco. – Fuente Wikipedia>>